リーダーインタビューからプロジェクトの特徴を探る

飯田:私たちは文献調査の後、社内の新規事業プロジェクトのうち、異なる特徴を持った6つの事例を取り上げて、リーダーに2時間のインタビューを行いました。今回はその中から3つの事例について紹介します。

インタビュー結果

「R&D部門に在籍しています。研究員として海外出向をしていた時期があり、現地での体験とPanasonicの企業のビジョンから新規事業コンセプトを考案しました。

その後、私は、このコンセプトを具現化したプロトタイプの家電を十数個作成し、その技術分野の第一人者と継続的な対話を行っています。

プロトタイプの家電は社外の展示会に出展することになり、顧客の反応を確かめたうえで、一番反応が良かったものを元に、事業化プロセスをスタートすることにしました。

日本に帰国してからは、一番反応の良かったプロトタイプの家電をベースに、顧客へのアプローチを実施しています。顧客価値の創出と事業検証を行い、上層部と戦略について議論するところまでこぎつけることができました。戦略を検討する上層部は、顧客の反応を知ったことで、会社戦略に引き上げる判断をし、このプロジェクトに期待を寄せてくれています。」

「R&D部門に在籍しています。 Panasonicには博士課程を経て、研究者として入社しました。

入社後は専門性を活かして、小さなロボット関連プロジェクトからキャリアをスタートしています。産学連携などのチャネルを使い、B2Bを中心とした様々なスコープのプロジェクトで、技術開発・市場検証を行い、実績を積んでいました。

そうした中で、あるプロジェクトが組織チャンピオンによって引き上げられたことから、技術戦略に統合され、新規事業が立ち上がりました。そこでの功績などによって、従来の深化型の技術戦略とはまた異なる、探索型の技術戦略を立案する役割に抜擢していただいています。

このときに自分の原体験を振り返って、新たなコンセプトを打ち出し、採用されました。現在は深化と探索の技術戦略の両方を推進する組織長として活動を続けています。」

「これは事業部発のプロジェクトになります。その要素技術は15年近く開発されていましたが、B2B向けの出口戦略を見つけられず、商品化を半ばあきらめられていたそうです。

そうした状況の中で、他の会社から中途入社した私に、商品化のプロジェクトリーダーにならないかと声がかかり、参加することになりました。

最初に取り組んだのが、目標の設定です。経営者から与えられたB2B向けの目標を短期で達成することは難しいと判断し、B2C向けの小さな目標を設定することで経営者と合意しました。

その後はEffectuationの原則に基づきながら、チェンジマネジメントによって大企業にありがちな制約を克服し、プロジェクトサポーターの数を増やすことに成功しました。

さらに各組織の論理を逆手に取って、プロジェクト推進に関して社内の各専門職またはビジネスパートナーと合意できる条件を提示し、商品化についての理解を得ることができました。

その結果、イニシアチブが開始されてから1年以内にほぼ実用化に近い状態までこぎつけることができています。」

統合と分化の視点で、プロジェクトと戦略を分析

飯田:今回の研究で私たちが目指したのは、会社の戦略と、R&D発の新規事業創出の関連を明らかにすることです。新規事業にはトップダウンとボトムアップの両方があることから、そのプロジェクトが会社の戦略に統合されているか、いない(=戦略が分化している)かという軸と、そのプロジェクトが提供しようとしているソリューションのコンセプトが世界観を描くような統合されているものなのか、ある特定のユースケースや機能などに特化している(=コンセプトが分化している)ものなのかという軸の2つの「統合と分化」の視点で、それぞれのプロジェクトの時系列の経過を分析することにしました。

プロジェクトごとに、インタビューによって得られた内容を時系列に整理し、象限をどのように移動したのかを見ています。さらに組織チャンピオンの関与や組織構造の影響、また、Effectuationの観点でプロジェクトリーダーがどのように行動したのかも合わせて分析をしていきました。

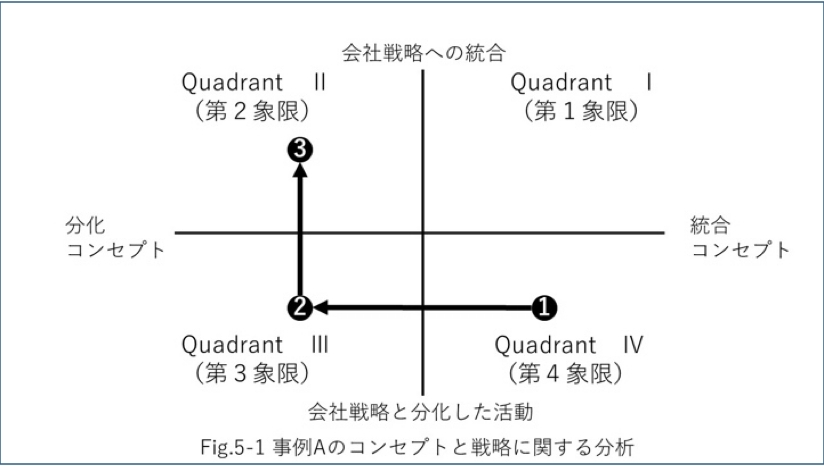

事例Aの分析

宮下:この事例は、R&D部門という新技術を生み出す目的の組織から発生したプロジェクトです。リーダーのAは、プロジェクトのコンセプトを自身の原体験と会社のビジョンの2つを統合して考案しています。そのため、プロジェクトの始まりは第4象限が当てはまります。

その後Aは、この統合されたコンセプトを実現するため、十数個のプロトタイプを作成し、第一人者との対話を行って対象を絞り込んでいます。最終的に目指したい世界観をそのまま事業にすることを目指すのではなく、小さく実行することでリスクを下げながら、次のステージに進んでいたのが特徴的でした。

事業創出という目標を達成するために、自分の持っている資源をベースにチャンスをつくる行動をとっています。つまりEffectuationにおける原則1「手中の鳥」を実行しているんですね。

また、社外への展示会で顧客の反応を見てから、一番反応が良かったものだけを取り上げて、事業化プロセスをスタートしていることから、Effectuationにおける原則2「許容可能な損失」も実行しています。この内容は第3象限が当てはまります。

企業の戦略とは分化されたコンセプトであるものの、顧客へのアプローチや事業検証などで市場を開拓したことで、当初は懐疑的であった社内の意思決定者たちを納得させ、会社戦略に引き上げられ、第2象限に着地しました。その過程で社内外の多くの賛同者や協力者を集めているので、Effectuationにおける原則3「クレイジーキルト」を実行していると言えます。

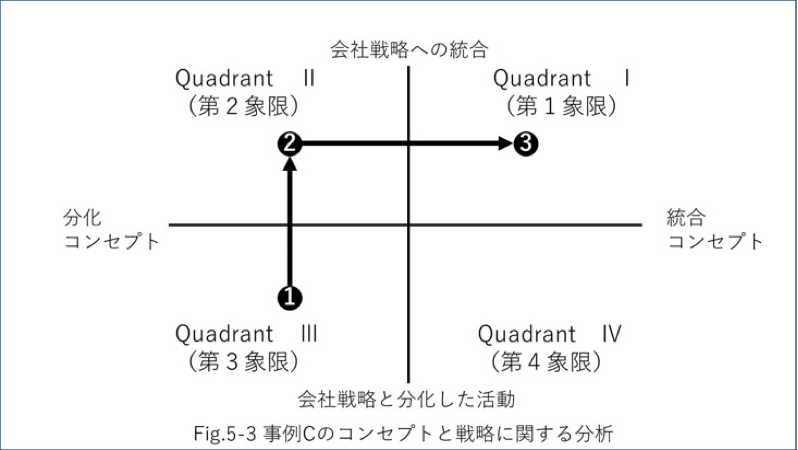

事例Cの分析

飯田:Cのプロジェクトには、本人の専門性が深く関わっています。小さなロボット関連のプロジェクトを起点に、技術開発・市場検証することで実績を積んできた経緯から、プロジェクトの本当のスタートは第3象限が当てはまるのではないかと考えました。

そして、とあるプロジェクトが組織チャンピオンに引き上げられるため、この出来事は「クレイジーキルト」の実行と第2象限への移動が当てはまります。

事業が立ち上がったのち、その功績からCは経営者の信頼を獲得し、昇進することで組織構造を変える権限が与えられました。そこでC氏は本来、実現したかった探索型の技術戦略を打ち出しています。

現在は、組織長として、深化と探索の技術戦略を統合した統合コンセプトを実行していることから、第1象限に着地しました。

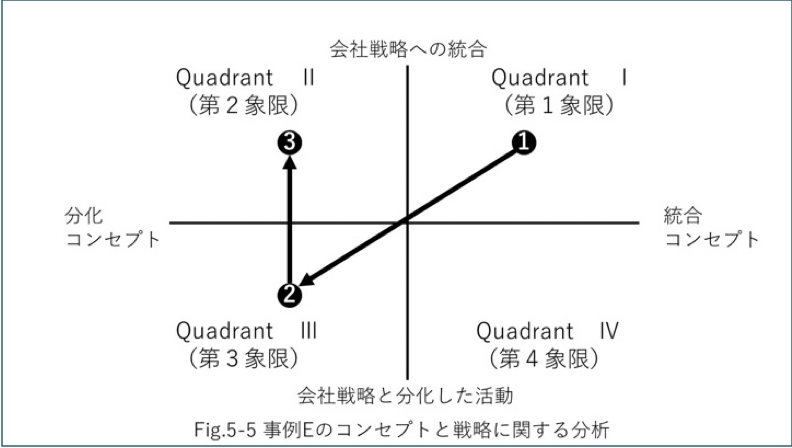

事例Eの分析

宮下:この事例の大きな特徴の一つは、プロジェクトリーダーが目標設定の権限を持っていることです。一般的に事業部発の事例の場合、ゴールを設定するのは経営層ですから、こうした流れはユニークです。

この部署には長くB2B事業を模索していた保有技術がありました。つまりこのプロジェクトのスタートは第1象限が当てはまります。社外から着任したプロジェクトリーダーEは、経営層から市場規模とROIが重視された目標を提示されました。

しかしプロジェクトリーダーEはこの目標を受動的に受け入れることをせず、経営陣と交渉して目標の再設定を行いました。Eは再設定の際に、技術ロードマップとビジネスポートフォリオの観点から中間目標を設けました。いきなりB2B市場で商品化を目指すのではなく、まずはB2Cの小規模な市場で、すばやく成功体験を持つことを目指しています。しかも、面白いことに予算を一部返上していてリスクを引き下げているんです。これはまさにEffectuationの「許容可能な損失」にフォーカスしたと言えます。

このようにE自身が目標の権限を保有したことで、自分が持つ資源をもとにビジネスチャンスをつくる「手中の鳥」と、「許容可能な損失」の決定を実行することができています。これらのことから、プロジェクトは第3象限に移動しました。短期間で出した成果によって、Eは組織チャンピオンに引き上げられ、第2象限へと着地をしています。

各プロジェクトから、事業化に至るまでの工夫を探る

飯田:今回の研究では、分析を経て、それぞれのプロジェクトの象限移動とEffectuationの視点から、事業化に至るまでの工夫を考察しています。事業化にこぎつけたプロジェクトには、3つの共通点がありました。